一位地名普查工作者的“工匠”精神

——记涟水县地名办公室主任王达峰

本报通讯员 严忠诚

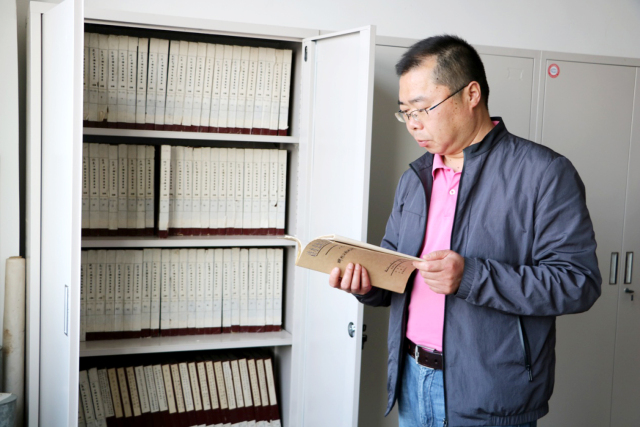

在全国第二次地名普查工作中,他脚踏实地,勤奋工作,用实实在在的行动、光彩夺目的成绩谱写了我县“二普”工作的崭新篇章,展示了他在地名普查工作中的“工匠”精神,受到了市、县有关部门领导和评审专家们的一致好评。他就是县地名办主任王达峰。

几年来,在他和同事们的共同努力下,调查地名成果数据5691条,完善地名普查数据3548条,补充调查地名数据158条,清理整治“大、洋、怪、重”等不规范地名27条,并全部进行重新命名、更名;采集各类多媒体文件6449个,参与编撰出版23万余字的《涟水地名志》和收集500余幅涟水老照片的《涟水图像志》。

面对新岗

一副沉重的担子

今年44岁的王达峰,中共党员,大学文化,到县民政局工作后,长期从事基层政权和社区建设工作,2015年3月兼任县地名办主任。上任伊始,正值全国第二次地名普查工作开展之际,对于这个原本既不懂得全县地名概况又不熟悉地名业务的年青人来说,要完成全县“二普”工作任务,无论心理上、肩膀上就像压上了千斤重担。面对新的岗位,他毫无怨言,勇挑重担,全身心投入了工作。白天,他虚心请教曾从事过地名工作的老同志,虚心向他们学习地名知识和地名普查工作经验,同时认真钻研有关政策文件精神,翻阅大量地名档案资料,从中了解全县城乡地名概况,晚上,认真阅读和学习地名业务知识,努力提高政策理论水平和地名业务工作能力。上班两个星期后,就对全县19个乡镇380个城乡社区的地名概况基本了解。每到一处,他随身携带的小本子上,总会留下密密麻麻的调查笔录。

面对难题

一个坚定的信念

工作中,王达峰始终坚定一个信念:“别人能干的,我一定能干;别人能干好的,我会干得更好。”上任伊始,家人见他工作辛苦、劳累,常常埋怨他不该到县地名办工作,而他说:“党员就得服从党的安排,地名工作是国家和民族文化的重要载体,随着城镇化的快速发展,大量的地名逐渐消失,在一定程度上影响了地名文化和历史文化的保护传承,因此,这项工作任务既艰巨又光荣。”打那以后,他的家人对他的工作既能理解,又很支持,成为他深入开展地名普查工作的“坚强后盾”。为了工作,他很少顾及家庭。2015年6月的一天,他下乡普查地名,恰逢儿子中考,头一天晚上,他就与家人说好,把接送孩子中考的事交给老婆,仍坚持下乡工作。

“要全面完成普查工作任务,不仅需要自己努力工作,更需要领导支持以及相关部门协调配合。”基于这样的认识,王达峰根据《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》精神,积极争取县委县政府领导的重视与支持,于2015年4月接连下发了《县政府办公室关于开展第二次全县地名普查工作的通知》和《县政府办公室关于印发涟水县第二次全国地名普查实施方案的通知》,明确地名普查工作的指导思想、普查任务、普查范围、实施步骤以及相关单位和部门的工作职责、工作要求等,为全面完成第二次地名普查工作任务奠定了坚实基础。县政府专门成立了第二次地名普查工作领导小组,制定了全县“二普”实施方案。2015年底,他又争取县领导的支持,举办了由120余名同志参加的全县第二次地名普查工作业务培训班。会后,并与县民政局分管地名工作的领导一起带着部分参训人员,到兄弟单位参观学习,后又随市地名办领导到连云港、南京、苏州等地学习取经,开拓视野。2016年初,全县第二次地名普查工作全面拉开帷幕。

面对点赞

一腔饱满的热情

全国“二普”工作工期长、时间紧、任务重、难度大,工作环节复杂。王达峰结合我县区域面积大、村(居)多的县情,坚持深入一线调研,亲自核实地名信息数据,确保数据的真实性和准确性。冬天,他不顾天寒地冻,夏天不畏炎热酷暑,走东村到西村,访“三老”、问百姓,核查一个个地名信息来源,拍摄一幅幅地名图片资料。2016年以来,走访调查机关、学校、社区、社会群众近5000人次,并逐人发放填写调查表。普查工作中他担任了“指导员”、“普查员”、“指挥员”、“登记员”等多重角色。他的工作热情、“工匠”精神,受到领导和同志们的纷纷点赞。可是,王达峰总是那样的谦虚谨慎。他常言道:“二普工作的成果,不是我一个人的功劳,更多的是各级领导和同事们的汗水,全县地名工作还有很多事要做,我一定不忘初心,矢志前行,为全县地名工作作出新的贡献。”